Événements

Samedi 26 novembre de 14h à 18h

OBJETS INQUIETS, MINANT LES CHOSIFICATIONS

Journée d’étude organisée par Lotte Arndt (théoricienne, Goethe Institut Fellow à la Villa Vassilieff). L’événement se tiendra en anglais.

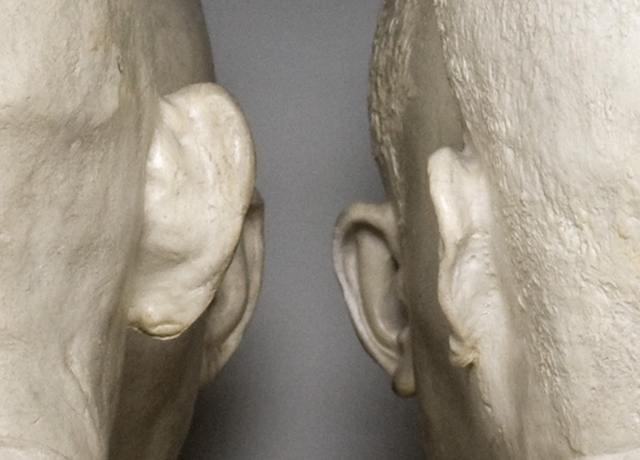

- Moulages en plâtre datant de la première guerre mondiale, Musée d’histoire naturelle, Vienne, Image : Britta Lange.

Avec Bianca Baldi (artiste), David Dibosa (historien de l’art, commissaire d’exposition), Britta Lange (chercheuse), et Kerstin Stoll (artiste) ainsi que Elsa Michaud & Gabriel Gauthier (artistes).

Voir le détail du programme ci-dessous

“ Si le musée est le lieu de conflits pétrifiés, comment pouvons-nous les réveiller d’un baiser, et comment peuvent-ils à leur tour, d’un baiser, nous réveiller ? [1]”

Lorsqu’ils accèdent au domaine des musées et des expositions, les artefacts sont déplacés (à travers une opération de traduction) d’un ordre signifiant à un autre. Leur nouveau statut de sémiophores (Krzysztof Pomian), d’objets muséalisés chargés de concilier leur apparence matérielle et les significations culturelles qu’ils incarnent, efface aisément les relations sociales au sein desquelles ils ont pris forme. Ce statut gomme le contexte historique de leur fabrication et de leur collection, la biographie de l’objet (Igor Kopytoff), y compris les différentes appropriations, re-significations et re-localisations physiques qu’il expérimente. Dans le cadre de collections nationales, l’artefact se retrouve patrimonialisé et s’inscrit par cette opération dans un récit culturel national officiellement autorisé. Paradoxalement, ce régime favorise à la fois le développement de son aura, c’est-à-dire la production de son unicité et, à l’opposé, son intégration dans des typologies réifiantes qui effacent les subjectivités au profit de représentations catégorielles. Ce deuxième effet frappe particulièrement lorsqu’il s’agit de restes humains ou d’animaux empaillés, que l’on peut considérer comme des objets-limites [2], vestiges de subjectivités antérieures ayant évolué parmi les vivants, bien que présents dans les collections sous forme d’ossements inanimés.

Cette journée d’études propose un dialogue entre différentes approches qui remettent en question les “modalités d’installation centrées sur l’objet, réifiantes [qui malgré trois décennies de critique post-structuraliste et postcoloniale dominent encore] exclusivement les dispositifs de présentation muséaux”, comme le rappelle l’historienne de l’art et conservatrice Ruth Phillips. Certaines de ces approches inspirées des conceptions du théoricien des sciences Bruno Latour et des propositions résumées par la notion d’un « nouveau matérialisme » s’opposent à la compréhension muséographique classique des objets en les considérant plutôt comme des agents ; c’est-à-dire comme des entités problématiques et polysémiques qui s’activent en puissance, interagissent avec leur environnement et résistent à leur insertion autoritaire dans des dispositifs de présentation et de classification. Des propositions nourries des théories diasporiques pensent les artefacts depuis leurs déplacements et branchements culturels multiples. Elles ébranlent ainsi l’intégration des objets au sein de récits nationaux unificateurs. Par ailleurs, si on interroge la division entre nature et culture en tant que présupposé théorique eurocentré, le fait de traiter des animaux comme de simples représentants d’espèces s’avère indéfendable. Enfin, les luttes menées par des groupes d’acteurs – souvent hétérogènes – concernés par les objets hébergés par ces institutions, auxquelles ils réclament des comptes, demandent des recherches sur leur provenance ou de couvrir les frais impliqués par d’éventuelles procédures de restitution, jouent un rôle clé dans la recomposition des relations de pouvoir en jeu.

— Lotte Arndt

- Séminaire "Objets inquiétants, minant la chosification" autour de Lotte Arndt (Goethe-Institut Fellow), le 26 novembre 2016.

PROGRAMME

14h-14h10 : Accueil par l’équipe de la Villa Vassilieff

14h10-14h25 : Introduction par Lotte Arndt (théoricienne, Goethe Institut Fellow à la Villa Vassilieff)

14h25-14h55 : Britta Lange (chercheuse en cultural studies, Berlin)

« Moulages raciaux », des collections sensibles. En conversation avec Kerstin Stoll (artiste).

Des moulages en plâtre de personnes « exotiques », « naturelles », des colonisés datant de la fin du XIXème et de la fin du XXème sont conservés dans de nombreuses collections anthropologiques en Europe, dans les musées comme dans les institutions académiques. Ces « représentations raciales » ont servi d’artefacts scientifiques notamment pour des études morphologiques mais était aussi présentées comme pièces maîtresses, spectaculaire aux yeux du public des métropoles européennes. Parce que ces plâtres étaient moulés sur des personnes bien vivantes et vivant dans des conditions précaires, ces objets forment aujourd’hui ce qui devrait être considéré comme des collections sensibles et les discours produits autour d’eux nécessitent des précautions. Au cours de cette intervention, Britta Lange reviendra sur le cas des moulages en plâtre réalisés par Otto Finsch en « Micronésie » en 1882, juste avant l’officialisation de la colonisation allemande. Les empreintes négatives de ces moulages sont aujourd’hui conservées dans les réserves muséales alors que des copies circulent dans le reste du monde.

14h55-15h10 : conversation avec le public

15h10-15h40 : Bianca Baldi (artiste, Bruxelles)

Le singe de Brazza

Dans ses recherches actuelles, Bianca Baldi déroule le récit d’une situation de confrontation qui a pris place au sein d’un duo déséquilibré, réuni sous un même nom : De Brazza. Zero Lattitude, une œuvre sur laquelle l’artiste travaille depuis 2014, se concentre sur la figure de l’explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905) et d’un primate qui porte son nom. Le singe de Brazza, ou Cercopithecus neglectus est une espèce de singe de l’Ancien Monde endémique dans les zones humides de l’Afrique centrale. Le singe observe le voyage de Brazza, qui traverse la région avec un chargement d’équipements occupant fréquemment le second plan des photographies de son expédition. Les caractéristiques attribuées au voyageur européen convaincu de sa mission colonisatrice (comme les lits de camp diffusés avec soin par Louis Vuitton) sont mises en tension pour opposer l’explorateur au singe, être de nature, [et de] la jungle à celui de l’homme cultivé. Baldi souligne néanmoins que « l’odeur des créatures lui rappelle la sienne » et qu’il voit apparaître dans des moments d’inattention une « ressemblance, libérée des contraintes sociales ».

15h40-15h55 : conversation avec le public

15h55-16h10 : Pause

16h10-16h40 : David Dibosa (historien de l’art et commissaire, Londres)

Retour sur La Javanaise : Les musées ethnographiques comme espace de traction

Comment envisager les musées comme des espaces qui ne se contentent pas de maintenir les relations préexistantes, mais tentent d’établir des connexions encore impossibles pour le moment ? Lors de son intervention, le théoricien David Dibosa prendra comme point de départ l’œuvre vidéo La Javanaise (2012), réalisée par l’artiste néerlandaise Wendelien van Oldenborgh au Tropen Museum d’Amsterdam. Dibosa mettra en avant la notion de « traction objective », idée selon laquelle en travaillant contre le contexte muséal, on peut considérer que les objets sont constitutifs de leur propre discours et qu’ils attirent les spectateurs vers eux, produisant ainsi des relations inattendues, fondées sur leur spécificité.

16h40-17h : conversation avec le public

17h00-17h30 : P.I.T. : Previously In Tomorrow (saison 1) est une sitcom d’art contemporain créée par Elsa Michaud & Gabriel Gauthier, où des protagonistes exposés tâchent de proposer des formes sur le tas. En présentant assidûment l’inventaire de leurs dernières expériences et références toutes confondues, ils tentent de programmer un répertoire de la performance pour centre d’art immatériel.

17h30-18h : Discussion publique modérée par Lotte Arndt.

18h : Apéritif

- Les intervenants Lotte Arndt, Kerstin Stoll, Britta Lange et David Dibosa, lors du séminaire "Objets inquiétants, minant la chosification", le 26 novembre 2016.

A PROPOS DES INTERVENANTS

Bianca Baldi (1985, Johannesbourg, Afrique du Sud) est une artiste qui vit et travaille à Bruxelles et à Frankfort. Elle a reçu sa licence en art au Michaelis School of Fine Art, Cape Town. Elle a poursuivi ses études à la Städelschule à Frankfort. Ses installations vidéos révèlent les fils narratifs négligés et les structures de pouvoir cachées. En se concentrant sur les artefacts culturels et sociologiques spécifiques, le travail de Baldi se concentre sur des intrigues historiques dont elle révèle les ramifications complexes de l’influence politique, économique et culturelle. Parmi ses exposition récentes et à venir on compte la 11ème Biennale de Shangaï, CN)(2016) Pure Breaths, Swimming Pool Projects, Sofia (BG) (2016), Eyes in the back of your head (an incantation), Musée Ethnographique de Slovénie, (SL) (2016), The Image Generator II, Extra City Kunsthal, Antwerp (BE) (2016), Open House, Kunstverein Braunschweig (DE) (2015), 19ème Festival d’Art SESC Videobrasil, São Paolo (BR) (2015), Sightings, KZNSA, Durban (ZA) (2015),8ème Biennale d’Art Contemporain de Berlin au K, Institut pour l’art contemporain, Berlin (DE) (2014), Zero Latitude au Goethe Institut, Johannesburg (ZA)(2014).

Britta Lange a reçu son doctorat en sciences culturelles à l’université Humboldt-Universität de Berlin en 2005, où elle a aussi validé son habilitation à diriger les recherches. Elle a été chercheuse en post-doctorat à l’Institut Max Planck pour l’Histoire des Sciences (2005-07) et chercheuse à l’Académie des Sciences de Vienne (2008-2010). Depuis 2014 elle est maîtresse de conférence à l’Institut d’Histoire et de théorie de la culture à l’Humboldt-Universität de Berlin. Pour l’année universitaire 2015-2016, elle occupe la chaire Wolfgang Schäffner, histoire du savoir et de la culture.

Ses recherches se concentrent sur l’histoire et les techniques culturelles, le colonialisme et l’approche post-colonialiste, les premières photographies, films et documents sonores. Elle a publié à de nombreuses reprises sur l’histoire et la théorie des collections, et notamment avec Margit Berner and Anette Hoffmann Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot (2011) et en 2013, Die Wiener Forschungen an Kriegsgefangenen 1915-1918. Anthropologische und ethnografische Verfahren im Lager.

Dr. David Dibosa est co-auteur de Post-Critical Museology : Theory and Practice in the Art Museum (Routledge, 2013). Il se forme au commissariat d’exposition après avoir reçu son diplôme du Girton College, Cambridge. Il a obtenu son doctorat en histoire de l’art à Goldsmith, University of London, pour une thèse intitulée Reclaiming Remembrance : Art, Shame and Commemoration. Dans les années quatre-vingt dix, David Dibosa a été commissaire pour des projets d’art public, dont In Sight In View, un projet de panneau d’affichage à Birmingham City, (Angleterre) ; ainsi que pour un parc de sculptures dans les West Midlands anglais. Il a enseigné comme maître de conférence la théorie de l’art au Wimbledon College of Art, University of the Arts London. Il est actuellement en poste à UAL, où il est chargé de cours en muséologie et dirige le master Curating & Collections au Chelsea College of Arts.

- Séminaire "Objets inquiétants, minant la chosification" autour de Lotte Arndt (Goethe-Institut Fellow), le 26 novembre 2016.

Samedi 10 Décembre de 14h à 19h

« POUR PARLER DE MA DEMEURE, IL ME FAUT AUSSI PARLER DE LA DEMEURE DE L’AUTRE [3].”

Rencontre ouverte autour de formes d’accueil et de partage

- Image tirée du film d’Hamedine Kane, Habiter le monde, 2016.

Discussion ponctuée par les questions de Lotte Arndt (théoricienne, Goethe-Institut Fellow à la Villa Vassilieff), Emmanuelle Chérel (docteure en histoire de l’art, enseignante en Histoire de l’art à l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Nantes), Peggy Pierrot (chercheuse et intervenante indépendante en software studies et spéculations narratives) et Virginie Bobin (responsable des programmes, Villa Vassilieff)

Avec la participation de, entre autres, Thelma Cappello et Rafael Moreno (artistes), Maxime Jean-Baptiste (artiste), Hamedine Kane (artiste et réalisateur), Elsa Michaud et Gabriel Gauthier (artistes), Victorine Grataloup (curatrice, coordinatrice des projets à la Villa Vassilieff), Mohammed Jamous (Refugees of Rap), Nathalie Muchamad (artiste), Hélène Deléan (SPEAP), Dimitri Rimsky (artiste ; Une autre mairie de Calais/SPEAP), Myriam Suchet (chercheuse, auteure de "Indiscipline"), The Cheapest University....

Pendant la Première Guerre Mondiale, Marie Vassilieff avait ouvert une cantine dans son atelier. Cet endroit où les artistes sans le sou de Montparnasse pouvaient recevoir un repas chaud, évolua rapidement en espace social, où l’on pouvait rencontrer de vieilles connaissances et des personnes qui restaient encore à devenir des amis. Déclaré comme club privé, l’atelier échappait aux horaires restrictifs du couvre-feu.

De nombreux aspects de cette histoire sont intéressants pour notre situation actuelle : Vassilieff utilise l’espace de travail particulier qu’est l’atelier d’artiste et le transforme en ressource publique. À la manière des mouvements féministes qui, depuis longtemps, suivent le même impératif, elle subvertit habilement les frontières souvent clairement délimitées entre privé et public. Là où la législation de guerre tendait à séparer et diviser les habitant.e.s, l’artiste crée un nouveau centre social. Cette stratégie pourrait-elle indiquer la direction à emprunter pour contrer les transformations progressives des ressources publiques en richesses privées ? Un chemin à suivre alors que la restriction des libertés publiques et le nombre croissant de personnes précaires aiguisent tous les jours la crise sociale ?

D’après le philosophe Emmanuel Levinas, la maison a un rôle clé à jouer dans cette relation qui désigne tant l’intériorité que l’extériorité : ‘“Le rôle privilégié de la maison ne consiste pas à être la fin de l’activité humaine, mais à en être la condition. […] Simultanément dehors et dedans, [l’humain] va au dehors à partir d’une intimité. D’autre part cette intimité s’ouvre dans une maison, laquelle se situe dans ce dehors [4].”

Selon ces termes, la maison désigne, plutôt qu’un lieu physique, une structure capable d’accueillir et de mettre à l’abri. Partant de là, nous nous nous détournons d’une pratique artistique centrée sur l’objet pour penser la question de la réciprocité dans le cadre de la ville. Le sociologue Henri Lefèbvre déclare à ce propos :

« La ville est œuvre, à rapprocher de l’œuvre d’art plus que du simple produit matériel. S’il y a production de la ville et des rapports sociaux dans la ville, c’est une production et reproduction d’êtres humains par des êtres humains, plus qu’une production d’objets [5]. »

Que cela peut-il signifier, pour nos pratiques, de concevoir l’intime et le public comme nécessairement imbriqués ? Les espaces artistiques sont fortement marqués en terme d’exclusivité sociale, d’ésotérisme esthétique, de langage théorique et du symbolisme important attaché à leurs entrées-seuils : comment pouvons-nous déplacer ces limites, traduire nos pratiques et les retirer des contextes contrôlables et préétablis dans lesquels nous évoluons ?

Si une question politique clé réside dans la capacité de nos sociétés à mutualiser des ressources, proposer un espace où partager des savoirs, des solidarités ou encore un repas établit une des conditions fondamentales de n’importe quel lien social. Ce n’est pas par hasard si un nombre incalculable d’artistes à travers le XXème siècle ont proposé des cadres de partage. Que cela peut-il signifier pour une institution culturelle et ses praticiens de mettre en œuvre l’hospitalité ? Comment les ressources disponibles de façon inégale dans le monde de l’art peuvent-elles être redistribuées dans le cadre des pratiques quotidiennes ?

Lors de la journée, nous proposons de discuter ces questions sur un mode d’échange horizontal : plutôt que d’inviter un nombre restreint d’intervenant.e.s à déployer leurs propositions et de les discuter avec le public, nous souhaitons réunir une assemblée multiple qui donnera lieu à des interventions depuis des pratiques et expériences différentes. Les contributrices et contributeurs sont en partie liés à l’exposition en cours Demain est une ile, travaillent en partie à inventer des formes d’accueil nécessaires et inédites dans des contextes qui peuvent paraître aussi éloignés l’un de l’autre que le campement de Calais et le centre d’art Villa Vassilieff, ou encore questionnent les conditions économiques et les relations genrées au sein des structures dans lesquelles nous travaillons.

Dans quelle mesure pouvons-nous transformer les savoirs des un.e.s en ressources pour les autres, et inversement ? Comment pratiquer la forme de la réunion, afin qu’elle permette à des branchements improbables de s’opérer et à des voix fragiles de porter ? Et pour finir, allons-nous être capables de faire résonner ces échanges et rencontres, sur un ton réciproque et hospitalier, sans en faire un capital symbolique mais dépourvu de force transformatrice, pour qu’elles fassent évoluer les structures et les formes dans lesquelles nous travaillons et vivons ?

A l’issue de la discussion, un repas sera proposé par les artistes Thelma Cappello et Rafael Moreno.

- Diffusion des derniers rushs d’Hamedine Kane lors de l’événement public de Lotte Arndt "Pour parler de ma demeure...", le 10 décembre 2016.

- Les artistes thelma Cappello & Rafael Moreno préparant un repas lors de l’événement public "Pour parler de ma demeure..." autour de Lotte Arndt, le 10 décembre 2016

- Evénement public de Lotte Arndt "Pour parler de ma demeure...", le 10 décembre 2016

- Emmanuelle Chérel lors de la discussion ouverte organisée par Lotte Arndt, le 10 décembre 2016

[1] « Wenn das Museum also ein Ort voller versteinerter Konflikte ist, wie küssen wir sie und wie küssen sie uns wach ? », Nora Sternfeld : « Der Objekt-Effekt », in : Martina Griesser, Christine Haupt-Stummer, Renate Höllwart et. al. (eds) : Gegen den Stand der Dinge. Objekte in Museen und Ausstellungen, Vienne, 2016, p. 33.

[2] Leigh Star, Susan ; Griesemer, James (1989). « Institutional Ecology, ’Translations’ and Boundary Objects : Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39 ». Social Studies of Science, 19 (3) : pp. 387–420.

[3] Hye-Ryung Kim : Habiter. Perspectives philosophiques et éthiques. De Heidegger à Ricœur, 2010, p. 8.

[4] Emmanuel Levinas : Totalité et Infini, La Haye, Njihoff Publishers, 1968, p. 125-126.

[5] Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968, p. 54.

Partager