Je suis l’archive - Euridice Zaituna Kala

Finissage – Du 15 au 20 décembre, l’exposition Je suis l’archive d’Euridice Zaituna Kala sera ouverte au public pour une dernière fois avant son démontage. Nous espérons vous retrouver nombreux.se.s pour découvrir ou redécouvrir son travail, et sommes heureux.se.s de pouvoir vous accueillir durant cette semaine qui marquera, malheureusement, l’achèvement du projet mené par Bétonsalon - Centre d’art et de recherche à la Villa Vassilieff, laquelle fermera ses portes définitivement après la fermeture de l’exposition.

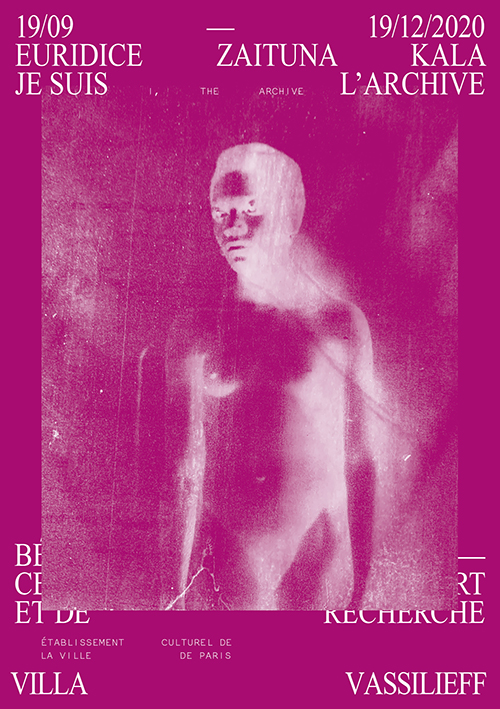

- Euridice Zaituna Kala, Je suis l’archive, Villa Vassilieff, 2020.

Exposition du 19.09 au 20.12.2020

Sur une proposition de Mélanie Bouteloup

Commissariat de Camille Chenais

En septembre 2020, l’artiste Euridice Zaituna Kala investit l’espace de la Villa Vassilieff avec l’exposition Je suis l’archive, et propose une relecture narrative et sensible des archives du fonds Marc Vaux, sur lesquelles l’artiste a travaillé dans le cadre de la bourse ADAGP - Villa Vassilieff. Au travers d’un parcours mental et sonore, l’exposition mêle les propres souvenirs et références de l’artiste à des réflexions sur les archives elles-mêmes, leur fragilité, leur porosité, et leurs manques. En incluant des individualités singulières à ces archives, Euridice Zaituna Kala se réapproprie l’écriture de l’histoire et montre, par l’imbrication de ces destins, qu’une autre histoire partagée et collective est possible.

Télécharger le dossier de presse

Le projet Je suis l’archive d’Euridice Zaituna Kala est soutenu par la bourse ADAGP - Villa Vassilieff, en partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre-Pompidou.

Comédien·ne·s : Salomon Mbala Metila, Lou Justine Moua Nedellec, Louna Philip ; Ingénieure son : Marion Leyrahoux ; Couturière : Carla Magnier ; Studio d’enregistrement : Time-Line Factory, Valentin Gueriot ; Régisseur : Romain Grateau

Je suis l’archive

« Que se passe-t-il si les histoires que nous souhaitons raconter n’ont laissé aucune trace ? [1] »

Euridice Zaituna Kala est l’archive. L’archive se cache dans les pores de sa peau, dans les méandres de sa mémoire, dans les souvenirs de ses rencontres, lectures, voyages. Invitée par l’ADAGP, la Villa Vassilieff et la Bibliothèque Kandinsky à travailler à partir du fonds Marc Vaux [2], Euridice Zaituna Kala est devenue l’archive. Elle s’y est immergée en partant à la recherche de figures familières, issues de sa mémoire et de ses propres références. Joséphine Baker, James Baldwin, Getulio Mario Kala (son père)... Devenir l’archive, c’est choisir de recueillir des éléments, non pas selon un critère de pertinence historique, mais selon ses propres affects, les trier, les interpréter. C’est reprendre le pouvoir, celui d’écrire une histoire en dehors des normes imposées par les institutions. C’est y réintroduire des zones géographiques, des personnes qui en avait été délibérément exclues. C’est conférer une visibilité à des sujets réels mais oubliés par les récits hégémoniques. « Je suis devenue cet autre pouvoir qui pouvait mettre en lumière ce que je voulais et la façon dont je voulais le présenter, indépendamment de la manière dont cela avait été établi dans les archives existantes [3]. » En s’insérant, avec toute sa subjectivité et les personnages qui peuplent sa sphère intime, dans les interstices de cette archive, l’artiste souhaite proposer une autre manière de raconter l’histoire, en la rendant plurielle, personnelle, parfois même déviante.

En parcourant le fonds Marc Vaux, elle s’est arrêtée sur certaines photographies : un portrait de la modèle noire Aïcha Goblet, des dessins de Jean de Botton représentant Joséphine Baker, deux portraits de modèles noires dévêtues aux noms inconnus. L’artiste s’attache à ces corps familiers qui reflètent le sien, à leur présence, mais également à leur absence des archives à partir desquelles s’écrit une certaine histoire de l’art moderne monolithique. Plutôt que de reproduire ces photographies, elle crée un espace narratif pour mettre en valeur ces personnages qui furent figés et cristallisés dans des images, pris au piège dans des projections et fantasmes imposés par d’autres.

Euridice Zaituna Kala s’est également intéressée aux images manquantes, absentes, à celles qui ont disparu, à celles qui n’ont jamais été prises par Marc Vaux, à celles, aussi, que nous n’avons pas (encore) (re)trouvées. À qui manque ces images ? Comment viennent-elles à manquer ? Sont-elles ailleurs ? Ailleurs que chez Vaux ? Le fonds Marc Vaux apparaît comme un mastodonte d’archives. Plus de 127 000 photographies, près de 5 000 artistes référencé·e·s, plus de 11 000 boîtes de négatifs sur verre. Habituellement on loue son étendue, son ampleur, sa complétude. Ici, Euridice fait ressortir, que comme toute archive, elle est empreinte de la subjectivité et des conditions matérielles de son créateur. Des figures comme Ernest Mancoba, Gerard Sekoto, James Baldwin ou Katherine Dunham en sont absentes. « [Il] n’y a pas d’image manquante, si cette image ne manque à quelqu’un [4] ». Il fallait que ces figures manquent pour que leur absence soit révélée. L’histoire fait le tri. « À Paris », me dit Euridice, « le tri a été fait en oubliant les corps noirs, ici j’ai l’utopie de créer un équilibre en les réintroduisant dans une archive qui les a délaissés [5]. »

Selon Paul Veyne, l’histoire est une « connaissance par traces », une

« connaissance mutilée [6] » soumise à la rareté des archives et des sources. Pourtant souvent l’histoire affirme, délimite, hiérarchise, inscrit dans le marbre. Ici, au contraire, l’artiste choisit de faire se déployer l’exposition autour de ses hésitations, doutes, interprétations. Le manque s’éprouve, se donne à voir, à entendre, devient sensible. Il devient également fiction. L’exposition est peuplée de voix qui guident la déambulation des visiteur·rice·s. Cette pièce sonore, écrite par Euridice Zaituna Kala, mélange l’évocation de photographies de Marc Vaux ou d’autres photographes, de figures historiques noires passées par Paris et d’autofiction autour de son expérience de femme noire, mozambicaine, africaine et migrante. Elle est construite selon une narration sensible inspirée du « Royaume d’enfance » de Léopold Sédar Senghor, une image utilisée par le poète pour désigner ses tentatives de recréer, dans ses versets, le paradis perdu de son enfance, de retrouver la puissance de l’imaginaire des enfants. Ici, la fiction comble des manques, ceux laissés par les archives qui dessinent une histoire en pointillé. « La poésie peut prolonger le document [7]. » Des voix sans corps redonnent la parole aux silencieuses images de Marc Vaux, et nous racontent, nous chuchotent, une histoire où s’entrechoquent les temporalités, les personnages, les continents. Entre le Mozambique et Paris. Entre l’histoire de la famille de l’artiste et celle de Marc Vaux. Entre le passé et le présent. S’y mêlent, aussi, des réflexions sur la difficulté d’accéder aux archives, se les approprier, de s’y sentir légitime.

- Vue d’exposition, Je suis l’archive, Euridice Zaituna Kala, Villa Vassilieff, 2020. © ADAGP, Paris, 2020. Photo : Aurélien Mole.

Des sculptures et interventions plastiques accompagnent les voix qui résonnent dans l’exposition. Le white cube n’est plus blanc, il se remplit de lumières colorées. Dans l’espace, un matériau prédomine, le verre. Le travail du verre permet à Euridice Zaituna Kala d’entretenir un rapport presque physique avec l’archive de Vaux en se réappropriant le matériau même de la création des images : les négatifs de l’appareil à chambre de Marc Vaux sont fixés sur des plaques de verres. Sur des morceaux de verres de forme rectangulaire évoquant celles de cette archive, l’artiste grave, dessine ses propres images, souvenirs, comme pour compléter l’archive, y fixer les corps qui en ont été exclus. Mais elle choisit de travailler le verre avec des matériaux qui s’effacent ou s’estompent, mettant en avant la fragilité de nos archives et de nos tentatives d’y apposer nos traces, nos histoires. Le verre lui-même transpire cette fragilité, combien de négatifs perdus par accident, chute ?

Ailleurs, des silhouettes en verre évoquent, en creux, la présence de corps noirs nus : celui d’une modèle dont l’image fut prise par Vaux, celui d’un enfant immortalisé par Ricardo Rangel, celui d’un homme sculpté par Max Le Verrier, photographié par Vaux. Ces personnes dont les noms ne nous sont pas parvenus, sont évoquées, et non exposées dans l’espace, leurs silhouettes devenues transparentes rendent la forme de leurs corps presque illisible. Comme des présences en négatifs. À travers ces sculptures, l’artiste souhaite questionner l’appropriation des corps noirs par la représentation : comment réintégrer dans l’histoire des corps dont les images n’existent qu’à travers le regard de l’autre ? Comment redonner à ces corps le contrôle sur leur droit à l’image et leur permettre une pudeur que la photographie leur a enlevée ? Ici, il ne s’agit pas tant de se réapproprier leur histoire, que d’affirmer leur existence. Plus loin, des silhouettes de la ceinture de bananes de Joséphine Baker et du profil de la modèle noire Aïcha Goblet sont découpées dans du dibond miroir. Ces femmes sur lesquelles se sont cristallisés les fantasmes occidentaux deviennent ici miroir, et renvoient aux visiteur·rice·s leurs propres reflets, symboles de toutes les projections et attentes que nous avons, depuis les années 1920, imposées à ces corps.

Euridice me dit souvent qu’elle conçoit cette exposition comme une danse, une danse avec Marc Vaux où chaque partenaire, à tour de rôle, guide l’autre. Cette danse se déroule dans un espace poreux où les archives et l’artiste s’influencent mutuellement. L’artiste est marquée par des photographies qu’elle questionne ensuite dans son oeuvre, l’archive est marquée par le regard portée sur elle par l’artiste, qui influence à son tour la vision des visiteur·rice·s. Les regards laissent des traces sur les choses regardées. Le patrimoine, les archives ne sont pas des espaces clos, finis, il·elles sont fait·es pour être questionné·es, approprié·es, (re)travaillé·es. À leur tour , les visiteur·rice·s sont invité·e·s à devenir l’archive, à construire et réécrire leur propre histoire . « Je suis l’archive, vous êtes l’archive [8]. »

Camille Chenais

[1] Ann Cvetkovich dans Tammy Rae Carlan et Ann Cvetkovich, « Sharing an Archive of Feelings : A Conversation », Art Journal 72, n° 2 (été 2013), consulté le 26 août 2020 : http://artjournal.collegeart.org/?p=3960

[2] Ancien charpentier formé à la photographie après une blessure lors de la Première Guerre Mondiale, Marc Vaux commence dans les années 1920 à photographier plus de 6000 artistes – venu·e·s de France ainsi que du monde entier – et leurs œuvres dans leurs ateliers de Montparnasse et de Paris, produisant, jusqu’au début des années 1970, plus de 127 000 photographies.

[3] Euridice Kala et Lucy Cotter, « Becoming the Archive : A Dialogue with Euridice Kala. » MaHKUscript : Journal of Fine Art Research, 2017, 2(1) : p.6, consulté le 26 août 2020 : https://doi.org/10.5334/mjfar.27

[4] Frédéric Worms, « Vivre avec ou sans les images : quelle différence ? » dans Dork Zabunyan (dir.),Les images manquantes, Les Carnet du Bal n°3,Paris, Éditions Le Bal,

Textuel, CNAP, 2012, p.13

[5] Euridice Zaituna Kala, le 29 juillet 2020,conversation avec l’auteure

[6] Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Le Seuil 1971, réédition collection « Points Histoire », 1996, p.26

[7] Muriel Rukeyser, phrase écrite à la fin

d’une note à la publication initiale d’U.S 1, 1938, Éditions Convici/Friede

[8] Euridice Zaituna Kala, le 29 juillet 2020, conversation avec l’auteure

-

Je suis l’archive, Euridice Zaituna Kala (Vimeo - 167 octets)

Partager